vhw Mitteilungen

Bei den vhw Mitteilungen handelt es sich um die Verbandszeitschrift des vhw. Das Inhaltsverzeichnis und den einleitenden Artikel „Auf ein Wort“ finden Sie in den folgenden Links.

Sonstige Ereignisse und Aktivitäten

Zurückliegende Aktivitäten, Ereignisse oder Inhaltsverzeichnisse der vhw Mitteilungen finden Sie im

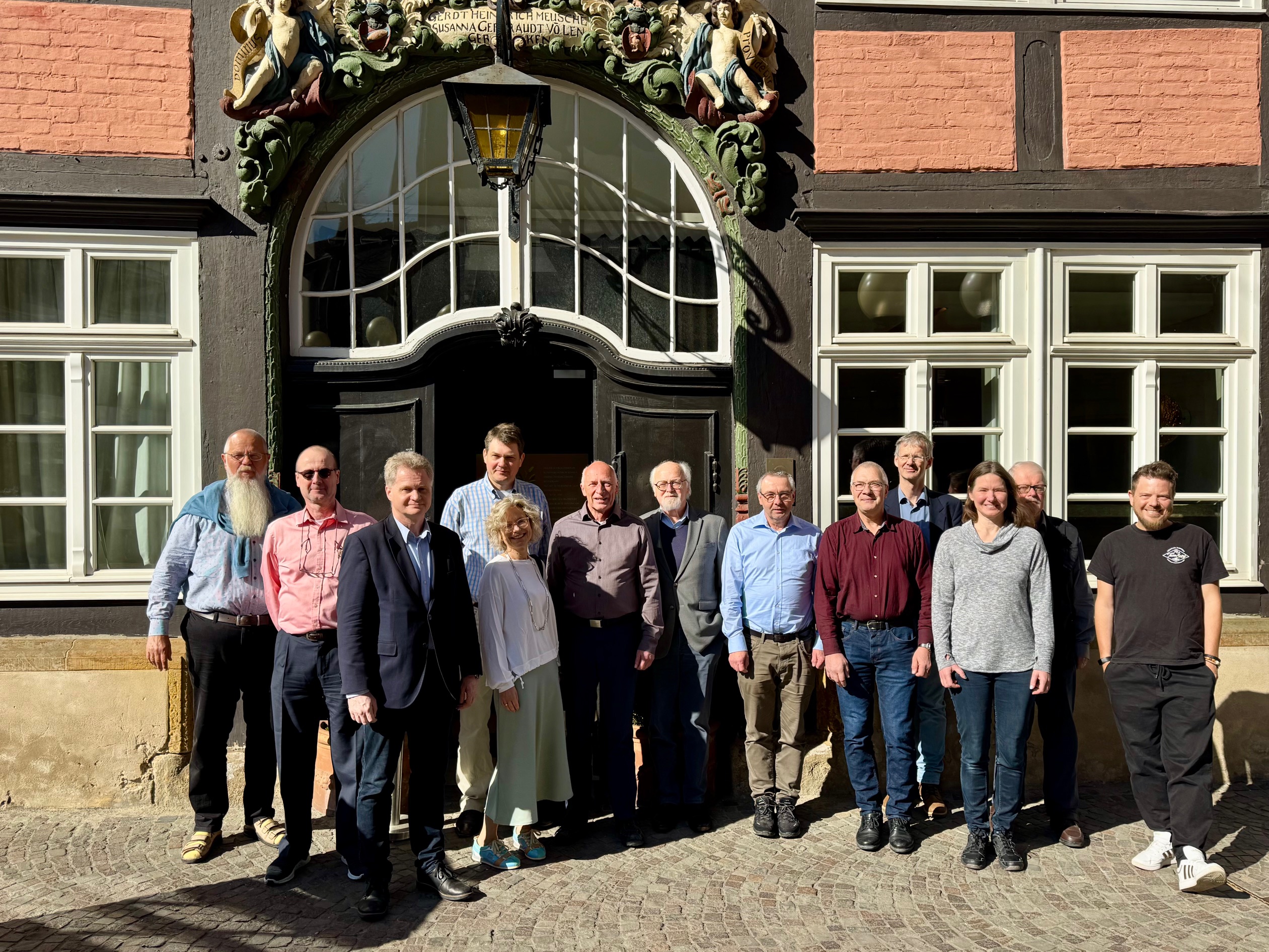

vhw Bundesvorstandssitzung in Osnabrück

4./5. April 2025: 31. Sitzung des vhw-Bundesvorstands in Osnabrück

Der vhw-Bundesvorstand hat Frau Stephanie Voigt aus Mecklenburg-Vorpommern und Herrn Wilhelm Mixa aus Bayern beauftragt, eine Kommission zur Beratung des Bundesvorstands hinsichtlich der Belange der Seniorinnen und Senioren im vhw zu bilden. Auf diese Weise finden die speziellen Fragestellungen unserer älteren Mitglieder ab jetzt auch im Bundesverband eine besondere Berücksichtigung. Darüber hinaus wird künftig der Beitritt studentischer Beschäftigter zum vhw-Bundesverband deutlich günstiger, indem der Bundesvorstand den Beitrag für diese jüngste Mitgliedergruppe auf 25 Euro pro Jahr abgesenkt hat. Im Zusammenhang mit neuerlichen politischen Bestrebungen, die Möglichkeiten der beruflichen Mitbestimmung für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer weiter zu beschneiden, hat der vhw-Bundesvorstand über neue Konzepte zur Kompensation solcher Einschränkungen beraten. Eine hierzu einberufene Arbeitsgruppe wird ein Positionspapier entwickeln, dessen Inhalt unter anderem Eingang in die gewerkschaftspolitischen Ziele der dbb Landesbünde finden soll.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vhw-Bundesvorstandssitzung vor dem Tagungshotel (vlnr): Dr. Ulrich Weber, Prof. Dr. Frank Schäfer, Prof. Dr. Thorsten Köhler, Dr. Beate Hörr, Prof. Dr. Thomas Krüger, Prof. Stephanus Faller, Prof. Dr. Josef Arendes, Wolfgang Kübert, Prof. Dr. Bernd Weidenfeller, Prof. Dr. Dirk Müller, Prof. Dr. Angela Thränhardt, Dr. Hellmut Eckert, Dr. Jan HildenhagenDie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vhw-Bundesvorstandssitzung vor dem Tagungshotel (vlnr): Dr. Ulrich Weber, Prof. Dr. Frank Schäfer, Prof. Dr. Thorsten Köhler, Dr. Beate Hörr, Prof. Dr. Thomas Krüger, Prof. Stephanus Faller, Prof. Dr. Josef Arendes, Wolfgang Kübert, Prof. Dr. Bernd Weidenfeller, Prof. Dr. Dirk Müller, Prof. Dr. Angela Thränhardt, Dr. Hellmut Eckert, Dr. Jan Hildenhagen

dbb Jahrestagung 2025

Januar 2025: In Köln fand die Fachtagung des dbb zum Thema „Arbeitszeit neu gedacht“ statt, bei der der VHW durch Dr. Jan Hildenhagen vertreten war.

Der Verband Hochschule und Wissenschaft (vhw) nahm an der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes (dbb) teil. Das war auch in diesem Jahr die Gelegenheit für die vhw-Vertreter, mit viel Prominenz aus der Bundespolitik über die Wissenschaftspolitik zu sprechen. Neben allgemeinen Belangen des öffentlichen Dienstes wurden insbesondere die W-Besoldung und die gescheiterte Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes thematisiert.

Der beginnende Bundestagswahlkampf bestimmte ansonsten das zweitägige Treffen im Tagungssaal der Kölnmesse. Für den erkrankten dbb-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach leitete Volker Geyer die Veranstaltung. Im Hinblick auf die bevorstehende Tarifrunde für Bund und Kommunen (TVöD) forderte er eine gerechte Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und ein starkes Berufsbeamtentum mit verfassungskonformer Besoldung. Nach achtzehn Jahren sei es auch mehr als an der Zeit, dass es eine Entscheidung zur Rückführung der Wochenarbeitszeit von 41 auf 39 Stunden für die Bundesbeamtinnen und -beamten gebe. Die Bundesministerin des Innern, Nancy Faeser, gestand ein, dass es zu lange chic war, im öffentlichen Dienst zu sparen. Die zwei Tage waren mit vielen Diskussionsrunden und Vorträgen eng gefüllt.

vhw-Bundesvorsitzender Prof. Dr. Thorsten Köhler, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Petra Pau, vhw-Ehrenvorsitzender Prof. Dr. Josef Arendes, Erster Stellvertretender vhw-Vorsitzender Dr. Ulrich Weber